Messaggio del Presidente Napolitano nell’anniversario della strage di Ustica (da quirinale.it)

A volte sono le situazioni a rammentarci tutta l’importanza di certe parole. E ciò può valere anche per alcuni versi, di cui ricordarsi proprio nei luoghi e nei gesti da cui essi volevano deliberatamente scaturire. Per chi li ha scritti, sono il prodotto più sincero di spazi e di momenti precisi. Sono il frutto, ad esempio, della fatica di percorrere un sentiero e di sperimentare in questo modo i movimenti sincronici e coordinati della camminata, e quindi anche della poesia, come ritmo congeniale di un equilibrio psico-fisico e come piena compartecipazione al destino delle cose. “La lirica è natura” – scrive Paola Loreto all’inizio di Attraversata in quota (p. 66) – “La stessa che mi abita / se metto con cura / un passo dietro l’altro”. È proprio vero. Questo libro si può capire solo affrontando la salita, il sudore e il contatto con tutto ciò che ci viene incontro nel percorso e che, forse, a sua volta, non si può comprendere, se non per mezzo di rapide intuizioni, magari con l’aiuto di questa limpida guida sentimentale alla montagna e alle sue altitudini, geografiche e mentali.

A volte sono le situazioni a rammentarci tutta l’importanza di certe parole. E ciò può valere anche per alcuni versi, di cui ricordarsi proprio nei luoghi e nei gesti da cui essi volevano deliberatamente scaturire. Per chi li ha scritti, sono il prodotto più sincero di spazi e di momenti precisi. Sono il frutto, ad esempio, della fatica di percorrere un sentiero e di sperimentare in questo modo i movimenti sincronici e coordinati della camminata, e quindi anche della poesia, come ritmo congeniale di un equilibrio psico-fisico e come piena compartecipazione al destino delle cose. “La lirica è natura” – scrive Paola Loreto all’inizio di Attraversata in quota (p. 66) – “La stessa che mi abita / se metto con cura / un passo dietro l’altro”. È proprio vero. Questo libro si può capire solo affrontando la salita, il sudore e il contatto con tutto ciò che ci viene incontro nel percorso e che, forse, a sua volta, non si può comprendere, se non per mezzo di rapide intuizioni, magari con l’aiuto di questa limpida guida sentimentale alla montagna e alle sue altitudini, geografiche e mentali.

È una questione di direzioni, di scenari, di obiettivi, di motivazioni, di tutto ciò che è utile per il quotidiano Corpo a corpo (p. 72) cui siamo chiamati: “Perché quando procedi con fatica / su un sentiero che si inerpica sul monte / spezzato dal vento sferzante, / i capelli appiccicati alla fronte / e le dita intirizzite, / sei vicina alla vita”. La montagna è come una palestra, dove potersi misurare, ricostruire, ritrovare e temprare; un posto personale ma anche universale ed immutabile, del quale provare nostalgia e nel quale avvertire meraviglia, comunicandole con voce semplice e pulita; uno strumento per orizzontarsi e per gridare all’amore, almeno Fin che c’è (p. 95), visto che “La fine arriva sempre inaspettata / e non c’è verso di prepararsi: / si può solo star pronti a disfare il distacco, la fitta, il delitto”. Nel frattempo, resta la vetta, il punto d’arrivo, che è sempre la nuova scoperta, e che nello stesso tempo si rivela come metafora di un intenso dire di sì, a tutta la vita, a tutte le sue cose, belle o brutte, al senso immediato, intrinseco e spontaneo del viaggio, dell’ascesa e delle sue tappe.

Recensioni (di Gabriele Gabbia, Ottavio Rossani, Maurizio Cucchi)

Formula alchemica

Fondamentale

è come ti issi

sul piede

quando hai fatto

il passo.

Quanto peso porti

avanti e in alto.

Quanto equilibrio

domini. L’agilità

che elargisci. La fuga.

Fai leva sulle punte o

appoggi anche il calcagno.

Interrompi la corsa o

è uno il circolo del moto

il cerchio dei movimenti?

Alterni gambe e braccia:

mani che stringono

manopole, petto

che si alza e abbassa

a un ritmo eguale

di elastico ben teso

ma non esasperato

mai senza fiato.

Non c’è un uomo con te.

Non esiste la stessa ratio

peso/muscolatura

a ripeterti, identico,

altrove. È non c’è

calcolo, misurazione

che tenga del tutto:

che ti preveda

che ti programmi

che dica il vero.

Sei un organismo:

un individuo che sale

leggero o meno.

In questo gradevolissimo libretto, che risale al 1953, Giorgio Pasquali, il più grande filologo italiano, legge e commenta le memorie di Ludwig Curtius, uno dei più famosi archeologi tedeschi. Non è una recensione, anche se forse potrebbe costituire un prototipo per chiunque volesse cimentarsi in modo proficuo con questo genere di esercizio. Raccontare l’esperienza del collega è lo spunto per una serie di divagazioni e di osservazioni su costumi e formazione della classe intellettuale borghese tra Ottocento e Novecento, in Italia come in Germania e in Europa, ed anche su alcuni importanti eventi storici, quali il primo conflitto mondiale e l’avvento di fascismo e nazismo. Sono molto incisivi anche i ritratti, pur velocissimi, di studiosi e di uomini noti di quei tempi, con una particolare attenzione dell’Autore per tutto ciò che serve a rappresentare lo stretto e necessario legame tra la vita dello scienziato e le questioni pubbliche dell’epoca in cui vive.

In questo gradevolissimo libretto, che risale al 1953, Giorgio Pasquali, il più grande filologo italiano, legge e commenta le memorie di Ludwig Curtius, uno dei più famosi archeologi tedeschi. Non è una recensione, anche se forse potrebbe costituire un prototipo per chiunque volesse cimentarsi in modo proficuo con questo genere di esercizio. Raccontare l’esperienza del collega è lo spunto per una serie di divagazioni e di osservazioni su costumi e formazione della classe intellettuale borghese tra Ottocento e Novecento, in Italia come in Germania e in Europa, ed anche su alcuni importanti eventi storici, quali il primo conflitto mondiale e l’avvento di fascismo e nazismo. Sono molto incisivi anche i ritratti, pur velocissimi, di studiosi e di uomini noti di quei tempi, con una particolare attenzione dell’Autore per tutto ciò che serve a rappresentare lo stretto e necessario legame tra la vita dello scienziato e le questioni pubbliche dell’epoca in cui vive.

Alcuni giudizi di Pasquali – soprattutto quelli su istruzione e mondo accademico – sono impagabili. Essi costituiscono lo specchio fedele, e critico, di un modello educativo definitivamente scomparso, ma, allo stesso tempo, possono anche offrire qualche idea per volenterosi riformatori del giorno d’oggi e, più in generale, per tutti coloro che, nel loro mestiere, abbiano a che fare con la crescita dei più giovani. Non si tratta di vagheggiare il ritorno integrale a insegnamenti che, lungi dall’essere validi in sé e per sé, presuppongono l’adesione a formule socio-economiche non più riproponibili. Tuttavia si può ancora apprezzare il gusto e l’ambizione per una concezione forte della cultura e per il valore che essa può avere nella costruzione di sensibilità libere e consapevoli. È esemplare, tra i tanti, il passaggio in cui Pasquali si esprime sulle tante ed eterogenee letture del giovane Curtius: “lesse certo disordinatamente, che è il modo migliore per chi ha interesse sincero per umana cultura, per chi non si chiude fin da principio dentro un gretto specialismo, rinunziando, per divenire scienziato senza perdere il tempo, a essere uomo (e la rinunzia per lo più uccide in germe anche lo scienziato)” (p. 34).

L’edizione confezionata da Adelphi reca, oltre a due brevi contributi di Giacomo Devoto e Eduard Fraenkel, anche una bella nota di Marco Romani Mistretta, il cui merito è sicuramente quello di evidenziare compiutamente la nostalgia e l’ammirazione di Pasquali per l’idea “già humboldtiana dell’università come indiretta educazione alla vita più che diretta chiusura nel sapere” (p. 231). Anche questo testo, in verità, non può essere chiuso in se stesso: dopo l’ultima pagina il desiderio più grande è di seguire il Nostro in altri e simili pensieri. Fortunatamente, la cosa è facile. Basta entrare in biblioteca e cercare i suoi quattro volumi di stravaganze per continuare ad immergersi in scorribande ancor più gradevoli.

Le “Pagine stravaganti di un filologo” secondo Sebastiano Timpanaro

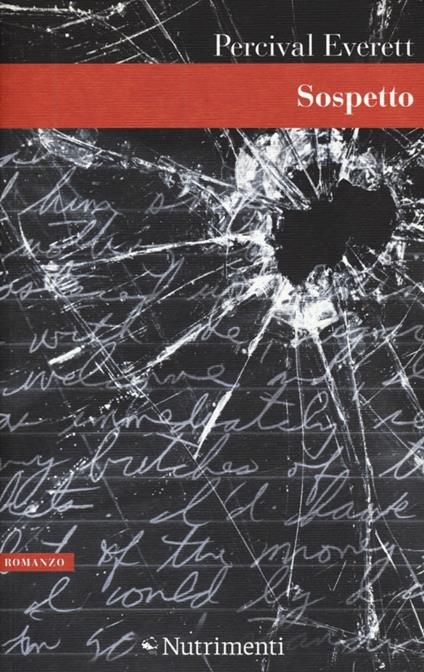

Il sospetto del titolo sta per assumption, che equivale a congettura, ma anche a presupposizione. Il primo significato allude immediatamente al genere letterario, che è quello poliziesco, e ad un tipo di operazione intellettuale che vi è sempre congeniale. Da questo punto di vista, i tre racconti che ci propone il bravissimo scrittore americano sono ciò che di meglio possano desiderare i cultori del crime novel: niente è scontato e le sorprese sono garantite. È il secondo significato, però, a dire qualcosa sul vero obiettivo dell’Autore: che intende beffarsi di tutte le impressioni e di tutti i ragionamenti del consueto lettore di gialli, per portarlo altrove, verso un approdo del tutto inaspettato e verso riflessioni che trascendono ampiamente i confini della specifica tipologia di prodotto narrativo.

Il sospetto del titolo sta per assumption, che equivale a congettura, ma anche a presupposizione. Il primo significato allude immediatamente al genere letterario, che è quello poliziesco, e ad un tipo di operazione intellettuale che vi è sempre congeniale. Da questo punto di vista, i tre racconti che ci propone il bravissimo scrittore americano sono ciò che di meglio possano desiderare i cultori del crime novel: niente è scontato e le sorprese sono garantite. È il secondo significato, però, a dire qualcosa sul vero obiettivo dell’Autore: che intende beffarsi di tutte le impressioni e di tutti i ragionamenti del consueto lettore di gialli, per portarlo altrove, verso un approdo del tutto inaspettato e verso riflessioni che trascendono ampiamente i confini della specifica tipologia di prodotto narrativo.

Non ci sono legami tra le tre diverse storie, se non il fatto che esse hanno tutte come protagonista il vicesceriffo Ogden Walker, della contea di Plata, nel New Mexico. Sin dalle prime pagine si è colti da una sensazione invincibile, quella, cioè, che si prova quando ci si imbatte nel personaggio ideale per l’ambientazione ideale di una trama altrettanto ideale. Ogden ci appare uomo di buon senso, pratico, avvezzo alla logica ma anche alle sfumature più sottili dell’animo. E ci sembra che non possa essere altrimenti, soprattutto per chi è stato temprato dalla sua condizione di mezzosangue intelligente e sensibile, di persona civile ed antimilitarista, confinata nell’estrema, e opposta, durezza di un west tanto affascinante quanto isolato e primitivo. Gli amanti del detective alternativo, peraltro, trovano subito pane per i loro denti, perché il vicesceriffo Walker vive in una roulotte nel deserto ed è appassionato di pesca alla mosca. Lo sceriffo Bucky e gli altri uomini dell’ufficio, dall’inconsistente Felton all’umanissimo Fragua, completano un quadro di caratteri quasi cinematografici, e quindi molto ben definiti, così come lo è anche quello di Eva Walker, madre saggia, sollecita e pacata. Eppure c’è qualcosa che non va, lo si capisce anche dallo stile, che è fatto di una scrittura asciuttissima, quasi povera, che ben si addice alla decadenza e alla solitudine dei luoghi e delle persone. Qui sta il punto: perché le miserie che Ogden deve affrontare, prima per risolvere il caso di un’anziana assassinata nella sua stessa casa, poi per smascherare uno squallido e tragico giro di droga e prostituzione, altro non sono che l’anticamera di un’ultima e terribile indagine, che dischiude una verità altrettanto ultima e terribile, e inconfessabile, che costringe il lettore a fare i conti, per l’appunto, con le proprie assumptions.

Di fronte alle opere di Everett – mai si finirà di tributare i dovuti omaggi all’editore Nutrimenti, che in Italia ne pubblica tutta la parte migliore – si cade spesso nella tentazione di azzardare paragoni: con Landsdale, con Faulkner, con McCarthy; potrà stupire, anzi, che alcuni abbiano fatto un raffronto anche con Simenon, in un accostamento che forse è, fra i tanti, realmente intrigante. Ma non erra neanche chi evoca Raymond Carver, per la pulizia della frase, o Flannery O’Connor, per la potenza della rappresentazione. La ragione di simili giudizi, che possono anche sembrare contraddittori, è presto detta. Everett non è uno scrittore di genere; chi pensa di godersi un semplice attimo di evasione si sbaglia di grosso. Everett ci porta con Conrad e con Eliot – ancora un diverso e possibile percorso di lettura – nelle segrete stanze dell’oracolo, dove rischiamo di perderci, di avvertire la nudità della nostra condizione umana, di capire che possiamo scoprirci cosa violenta tra cose violente, e, con ciò, di essere costitutivamente esposti, come uomini, al pericolo di finire irrimediabilmente perduti.

Recensioni (di Luca Crovi, Sergio Pent, Livia Manera, Mirta Oregna, Roger Boylon)

Identità tornado (di Giorgio Vasta)

Qualche appunto su Percival Everett (di Marco Rossari)

Interviste a Percival Everett: una su Sospetto e una “generalista”

L’11 agosto 1928, in vista del decimo anniversario della fondazione della Repubblica di Weimar, Ernst Cassirer, il grande studioso dell’Illuminismo, pronunciava ad Amburgo il discorso ora riproposto in questo piccolo volume. È un gustoso assaggio della complessa lezione dell’importante filosofo. Il breve contributo si sforza di dimostrare che le conquiste storicamente raggiunte durante la Rivoluzione francese con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 non solo fanno parte del patrimonio culturale tedesco, ma ne traggono una fondamentale ispirazione.

L’11 agosto 1928, in vista del decimo anniversario della fondazione della Repubblica di Weimar, Ernst Cassirer, il grande studioso dell’Illuminismo, pronunciava ad Amburgo il discorso ora riproposto in questo piccolo volume. È un gustoso assaggio della complessa lezione dell’importante filosofo. Il breve contributo si sforza di dimostrare che le conquiste storicamente raggiunte durante la Rivoluzione francese con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 non solo fanno parte del patrimonio culturale tedesco, ma ne traggono una fondamentale ispirazione.

Cassirer, in particolare, torna con Georg Jellinek sul principio dell’inalienabilità dei diritti individuali e sulla sua affermazione da parte di Leibniz. In poche pagine prende corpo un suggestivo affresco – di contatti, influenze e rivisitazioni – che, da Wolff a Blackstone, dalle Declarations of Rights americane al progetto presentato da La Fayette all’Assemblea Nazionale di Francia, giungono fino a Kant, traducendosi in una “fede razionale nell’idea stessa di Costituzione repubblicana”. L’esigenza dei diritti inalienabili viene così illustrata come prodotto di trasformazioni ed accadimenti che l’hanno definitivamente proiettata dal campo dell’essere a quello del dover essere, in quanto, proprio grazie all’indispensabile mediazione epistemologica del professore di Königsberg, “al posto del fatto storico” è subentrato “un imperativo etico” mai più rinunciabile. Come se Cassirer volesse convincere il suo popolo che, nonostante il momento di smarrimento cui esso stava andando rapidamente incontro, le conquiste costituzionali non potevano essere ritrattate, perché perfettamente integrate nelle radici della migliore scienza germanica, da Leibniz, per l’appunto, fino a Kant.

L’introduzione di Renato Pettoello, traduttore e curatore di questa edizione, evidenzia con puntualità il formale silenzio dell’Autore di fronte all’imminente crisi della Repubblica, a testimonianza ulteriore della fiducia quasi ingenua che, pur di fronte all’erompere oscuro di pulsioni politiche di impronta mitica, un’intera classe intellettuale nutriva nei confronti della forza della ragione e della Bildung nazionale. Forse, a ben vedere, quell’ingenuità era ancor più disarmante, poiché, come aveva colto Thomas Mann, proprio gli sviluppi romantici e post-kantiani della meditazione sui rapporti tra storia e verità si erano rivelati inclini a giustificare, troppo facilmente, radicali rovesciamenti di prospettiva. Ma non possiamo dimenticare che la reticenza di Cassirer è anche una forma di resistenza estrema, specialmente da parte di chi ha definito Hitler come “pubblico negromante” e di chi, anche dopo gli orrori del Nazismo, nell’opera postuma dell’esilio (The Mith of the State – 1946), ha continuato a condannare all’oblio quell’esperienza, e ciò per gli stessi incrollabili motivi che animavano il tono del discorso del 1928. In esso, Cassirer – che era ebreo e che, primo della sua stirpe, aveva raggiunto la carica di rettore di un’università in Germania – ci ripropone tutta la perdurante persuasività di un intero universo di valori, di una rete di riferimenti e di convincimenti che sono stati sempre discussi in tutte le fasi dell’evoluzione dello Stato democratico e delle sue più importanti dottrine. Come tali, essi meritano di essere oggetto di una costante meditazione.