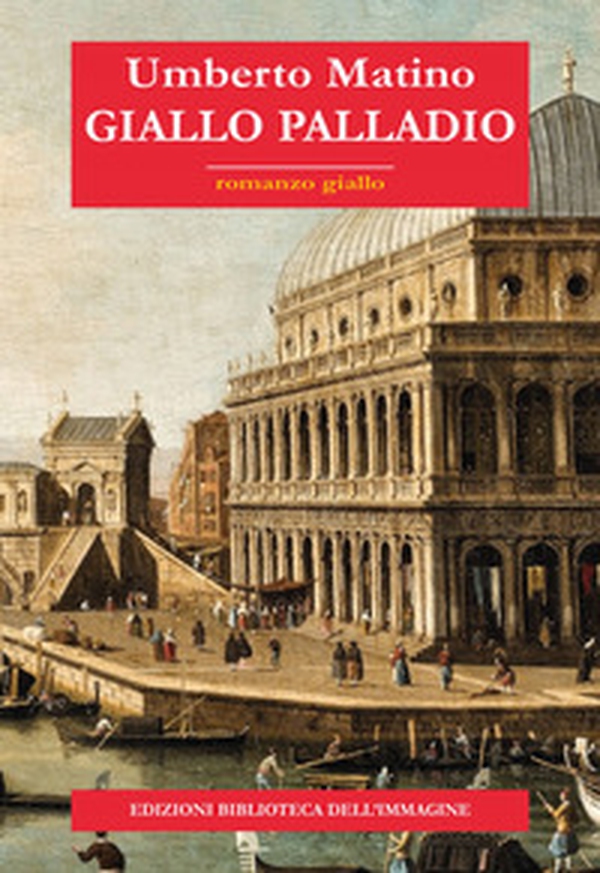

In un mite pomeriggio autunnale del 1980 Nicoletta Segafredo, guida turistica e moglie dell’anziano avvocato Dal Bianco, viene uccisa alla Rotonda del Palladio, a Vicenza. Di lì a poco, non lontano da Schio, affiora in un canale il corpo di un architetto vicentino, Riccardo Molinari, funzionario della Soprintendenza. I due casi si intrecciano ben presto, tanto che il maresciallo Piconese di Schio e il commissario Bonturi di Vicenza cominciano a collaborare. La trama della storia si palesa complessa sin dal principio. La guida e l’architetto si conoscevano, e si vocifera pure di una possibile relazione clandestina. Li aveva incontrati anche Giulia Sigismondi, una giovane e istintiva storica dell’arte, che sbarca il lunario come guida part time e traduttrice. L’architetto, in particolare, pareva assai interessato agli studi di Giulia, specialmente alla sua tesi sui preziosi disegni teatrali di Palladio, scomparsi nell’ordito di complicati passaggi tra nobili collezionisti, mercanti e faccendieri di tutta Europa. È forse un caso che attorno a Giulia ronzi minacciosamente la strana figura di un antiquario padovano che lei stessa aveva intravisto a casa di Molinari? Come se non bastasse, all’improvviso viene ucciso anche il custode della Rotonda. E nel frattempo il maresciallo Piconese e i suoi carabinieri sono distratti da un misterioso furto, avvenuto in una locale fabbrica di impastatrici. La scena – che è animata anche da altri personaggi – si articola tra escursioni e inseguimenti montani, da una parte, e sopralluoghi nelle campagne e nelle bellissime ville della pedemontana veneta, dall’altra. Tuttavia, più che la caccia a qualche inestimabile tesoro rinascimentale, è la sapienza pratica di Piconese a salvare capra e cavoli, e a lasciar correre quindi il romanzo verso un piacevole e familiare lieto fine.

La facilità di scrittura e il senso dell’intrattenimento propri di questo Autore non sono nuovi, come non lo sono la passione per la cultura della sua terra (v. qui e qui) e l’invenzione del maresciallo Piconese, già all’opera in altre precedenti avventure (v. qui e qui). Questa volta al centro dell’attenzione non c’è più l’epopea della gente cimbra (che pure continua a emergere in più di qualche pagina e figura). Il fuoco è tutto su Andrea Palladio, sulle sue ville e sull’epoca che ne ha visto sorgere e diffondere la fama. Nonostante il racconto abbia una sua apprezzabile autonomia, il libro gravita tutto attorno al fascino che ancor oggi sprigionano le opere del grande architetto. Di ciò è testimone l’ampia appendice informativa che si trova al termine del volume e sprona, quasi fisiologicamente, a cercare e compulsare I quattro libri dell’architettura. Si ha l’impressione, dunque, che Giallo Palladio altro non sia se non un divertito pretesto per introdurre e stimolare i profani a una traiettoria artistica straordinaria, e anche a farne esperienza diretta nella riscoperta degli insegnamenti del famoso costruttore vicentino e nella frequentazione degli spazi, dei colori e dei volumi del paesaggio veneto. In questo senso quella di Matino – e del suo editore – è una proposta intelligente, da assumere come primo stadio di un percorso progressivo: da intraprendere, dapprima, con la lettura alternata di un altro bel testo, illustrato, che sempre Biblioteca dell’Immagine ha preparato sulle ville venete; e da proseguire, poi, con lo studio del classicissimo e tuttora magnetico tomo di Giuseppe Mazzotti e, magari, infine, con una visita alla Biblioteca Marciana di Venezia, per gustare le vedute di Fra’ Vincenzo Coronelli. Soprattutto, Giallo Palladio si può tenere sottobraccio, vagando all’ombra di qualche barchessa e cercando un riparato angolo di verde per gustarne la bonaria e accogliente (ma per nulla scontata) semplicità.