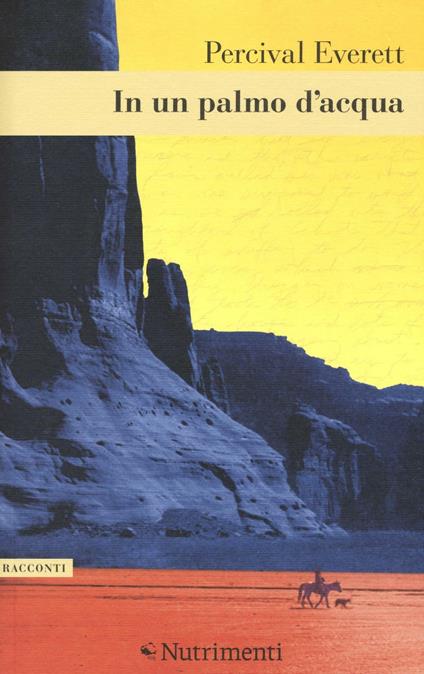

Sono nove racconti pressoché perfetti, ambientati tra il Colorado e il Wyoming. La prosa è semplice e asciutta, giusto quella che serve, non una parola di più e non una parola di meno. Anche le storie sono essenziali, eppure curiose, originali e toccanti. Un veterinario si mette alla ricerca di una bambina sorda scomparsa nel deserto, rischiando la vita con serena, appagante e sorprendente tenacia. Un ragazzo che ha perso la sorella, e per il quale tutti si preoccupano, pesca e dorme d’inverno sulle rive selvagge di un torrente, e all’improvviso sorride. Una vecchia ranchera, ormai sola e malata, e anche un po’ scorbutica, cavalca a lungo, fino al paradiso, ma senza accorgersene veramente. Padre e figlia sfidano qualcosa che va al di là delle loro semplici paure, tra un puma affamato e un freddo letale. Un allevatore scapolo, un po’ saggio e un po’ smaliziato, riesce a mostrare a moglie e marito come si fa ad andare nel verso giusto. Uno sceriffo conciliante e prudente incontra comunque il suo destino. Un tizio vuole capire chi sia un altro tizio che gli ha lasciato uno strano messaggio sotto casa e che tutti dicono di conoscere e di non volerne sapere nulla. Un incubo si racconta da solo, e alla fine, dopo una scena quasi horror, non si capisce che cosa sia vero e che cosa sia falso. Un giovane aiuta un’anziana della riserva a morire felice, mentendole in modo provvidenziale. Ecco: è “l’arcipelago Everett” che si manifesta, riga dopo riga; e che ci cattura definitivamente.

Sono nove racconti pressoché perfetti, ambientati tra il Colorado e il Wyoming. La prosa è semplice e asciutta, giusto quella che serve, non una parola di più e non una parola di meno. Anche le storie sono essenziali, eppure curiose, originali e toccanti. Un veterinario si mette alla ricerca di una bambina sorda scomparsa nel deserto, rischiando la vita con serena, appagante e sorprendente tenacia. Un ragazzo che ha perso la sorella, e per il quale tutti si preoccupano, pesca e dorme d’inverno sulle rive selvagge di un torrente, e all’improvviso sorride. Una vecchia ranchera, ormai sola e malata, e anche un po’ scorbutica, cavalca a lungo, fino al paradiso, ma senza accorgersene veramente. Padre e figlia sfidano qualcosa che va al di là delle loro semplici paure, tra un puma affamato e un freddo letale. Un allevatore scapolo, un po’ saggio e un po’ smaliziato, riesce a mostrare a moglie e marito come si fa ad andare nel verso giusto. Uno sceriffo conciliante e prudente incontra comunque il suo destino. Un tizio vuole capire chi sia un altro tizio che gli ha lasciato uno strano messaggio sotto casa e che tutti dicono di conoscere e di non volerne sapere nulla. Un incubo si racconta da solo, e alla fine, dopo una scena quasi horror, non si capisce che cosa sia vero e che cosa sia falso. Un giovane aiuta un’anziana della riserva a morire felice, mentendole in modo provvidenziale. Ecco: è “l’arcipelago Everett” che si manifesta, riga dopo riga; e che ci cattura definitivamente.

Quasi ogni sabato faccio la mia sortita in un piccolo supermercato a conduzione familiare, un luogo a suo modo superstite, frequentato per lo più da stranieri e pensionati. Everett porterebbe il West proprio lì e ce lo farebbe apprezzare in tutta la sua consistenza. Per questo singolarissimo scrittore afroamericano la frontiera è una categoria dell’anima, risvegliata dal confronto con la natura (o anche con ciò che ci circonda tutti i giorni…) e con alcune paure elementari (del dolore, della morte, di ciò che è sconosciuto). È il West, questo West, a funzionare da totem ideale, per opporre e conciliare proficuamente, e coraggiosamente, la grandezza e l’unicità dell’orizzonte, da un lato, e la superficialità delle differenze sociali, culturali e generazionali, dall’altro. Bastasse anche solo a ricordarci che, per quanto ci agitiamo, le cose scorrono tutte sotto il medesimo cielo, il West di Everett avrebbe facilmente raggiunto il suo scopo. Tra i critici i paragoni si sprecano: Carver? Barthelme? La sfida è difficile, anche perché Everett non ha bisogno di accreditarsi con un paragone. Ci sarebbe anche il solito Faulkner: aveva inventato una contea e vi aveva collocato tutta la sua potente epopea. Everett, però, la contea ce l’ha sotto mano, ed è quella vera, quella più convincente e soprendente di qualsiasi invenzione, e che era in attesa di un suo interprete fedele, di un filosofo della prateria, dei margini, del cuore più desolato e più forte che esista. Viene da pensare all’Autore come a un Eraclito dei nostri giorni, accoccolato tra i cactus a esplorare la corrente fangosa di qualche guado e circondato dai suoi discepoli prediletti, i semplici per eccellenza della grande periferia americana. Serpenti e scorpioni, laggiù, sono di casa, ma in compagnia di un simile maestro ci si sente sempre al sicuro.

Recensioni (di Masolino D’Amico; di Walton Muyumba; di Susanna Nirenstein; di Marco Rossari)

Sorry, the comment form is closed at this time.